Themen des Artikels

Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen

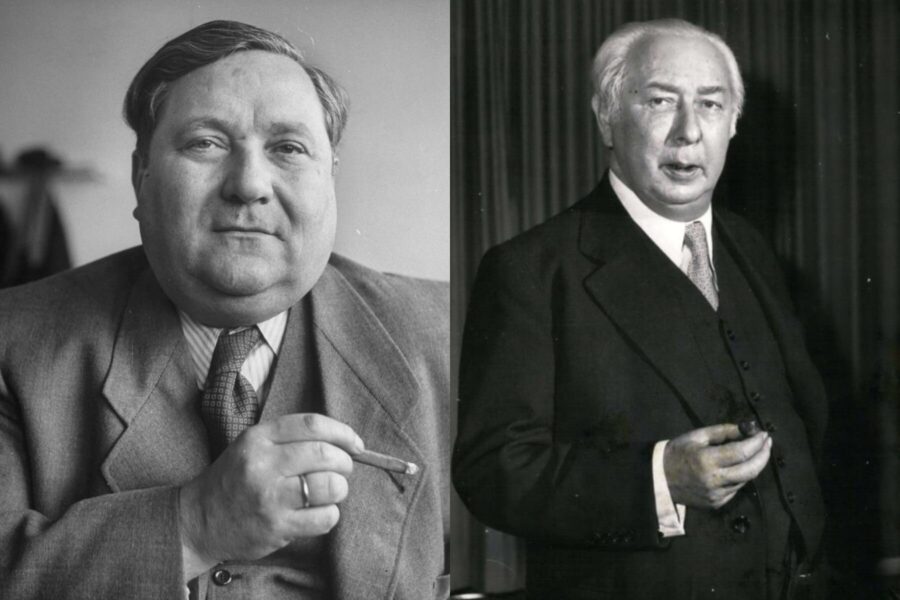

Es gab nicht nur Schmid und Heuss

Der Parlamentarische Rat mit zwei Vertretern aus dem Südwesten: Carlo Schmid (l.) und Theophil Kaufmann (4.v.l.), neben Schmid Konrad Adenauer und Anton Pfeiffer.

dpa)Stuttgart/Bonn. Wer waren die elf Väter des Grundgesetzes aus dem Südwesten – keine seiner vier Mütter stammte von dort –, das am 24. Mai vor 75 Jahren in Kraft trat? Carlo Schmid (SPD) und Theodor Heuss (FDP) spielten als Verhandlungsführer ihrer Parteien eine tragende Rolle im Parlamentarischen Rat mit seinen 65 stimmberechtigten Mitgliedern. „Dadurch sind die anderen ein bisschen untergegangen“ in der späteren Wahrnehmung, wie der Landeshistoriker Thomas Schnabel sagt.

Sechs der neun anderen Vertreter im Rat stellte die CDU, drei die SPD

Dabei waren unter den weiteren neun Vertretern der Vorläuferländer des Südweststaats, also aus Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden, sechs von der CDU, drei von der SPD, profilierte Persönlichkeiten.

Finanzfachmann Paul Binder (CDU) war neben Schmid einziger Vertreter Württemberg-Hohenzollerns, das neben Bayern dem Grundgesetz am skeptischsten gegenüberstand, da es die Dominanz eines Zentralstaats gerade in Finanzfragen befürchtete. Bis 1960 war er Landtagsabgeordneter.

Der Journalist Fritz Eberhard, im Krieg im Exil, später dann von 1949 bis 1958 Intendant des Süddeutschen Rundfunks, machte sich für das individuelle Recht auf Kriegsdienstverweigerung stark. Den Südweststaat-Artikel 118 des neuen Grundgesetzes, der die Entstehung Baden-Württembergs ermöglichte, hat er erfolgreich in die Verhandlungen des Rats eingebracht.

Hermann Fecht, 1948-1952 Justizminister und stellvertretender Staatspräsident Badens, schied krankheitsbedingt früh aus dem Rat aus; Adolf Kühn war als sein Nachrücker noch an der Kompromissbildung über die Modalitäten der Länderneubildung beteiligt. Anton Hilbert, 1933 von den Nazis inhaftiert und aus Baden ausgewiesen, war besonders an einem starken Baden interessiert; er blieb bis 1969 Landtags- und Bundestagsabgeordneter. Theophil Kaufmann hatte eine wichtige Rolle: Er war in zwei Vermittlungsausschüssen des Parlamentarischen Rats Primus inter Pares und verstand sich dort „als dem Parteienstreit entzogener, abgeklärter Moderator“, so urteilte der Historiker Erhard Lange.

Gustav Zimmermann thematisierte das Schicksal unehelicher Kinder

Friedrich Maier war zeitweise Vorsitzender der SPD-Fraktion im badischen Landtag, später bis 1960 Bundestagsabgeordneter. Der britische Verbindungsoffizier Chaput de Saintonge, hielt große Stücke auf ihn und meinte, Maier habe im Hintergrund beträchtlichen Einfluss gehabt.

Felix Walter trat für Regierungsstabilität ein und befürwortete die Einführung eines konstruktiven Misstrauensvotums. Schließlich Gustav Zimmermann: „Er zählt zu den wenigen männlichen Ratsmitgliedern, die ausdrücklich das Schicksal unehelicher oder ohne Mutter aufwachsender Kinder thematisieren“, so Erhard Lange. Er starb am 1. August, kurz vor den ersten Bundestagswahlen in dem jungen Staat, für den er die Basis mit geschaffen hatte.

Lesermeinungen

Bitte loggen Sie sich ein, um zu kommentieren.