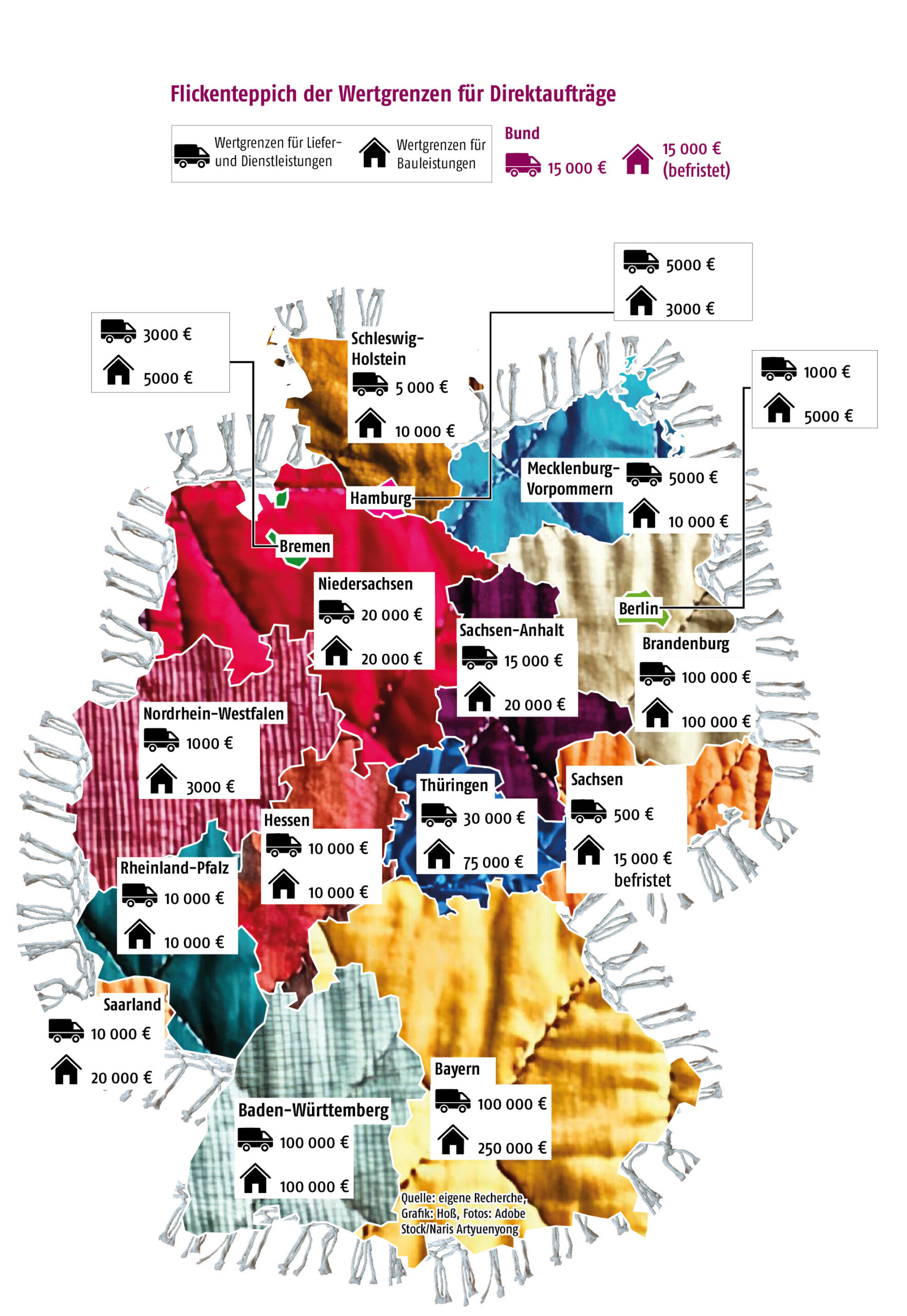

Der Flickenteppich unter den Ländern wächst

Vergaberechtler Martin Schellenberg warnt vor einem Akzeptanzverlust: die Zahl der Regelungen im Vergaberecht sei sehr stark angewachsen.

privat)Stuttgart . Die Direktvergabe ist im deutschen Vergaberecht streng geregelt. Nur in Ausnahmefällen dürfen öffentliche Auftraggeber Unternehmen ohne ein förmliches Vergabeverfahren oder einen Wettbewerb beauftragen. Um die Vorteile der Direktvergabe stärker zu nutzen, haben reihenweise Bundesländer die Wertgrenzen, bis zu denen Direktvergaben zulässig sind, in den letzten Monaten erhöht. Die Begründung dafür ist überall gleich: Es soll einfacher und vor allem schneller gehen.

Der bundesweite Trend ist politisch und rechtlich umstritten

So wie in Baden-Württemberg. Das Land hat die Wertgrenzen für Direktvergaben seit Oktober 2024 von 5000 auf 100.000 Euro hochgesetzt. Den Kommunen hatte die Landesregierung Gleiches empfohlen. Der bundesweite Trend ist politisch und rechtlich umstritten, viele Experten sehen die Erhöhung der Wertgrenzen kritisch. Denn Direktvergaben bergen Risiken für Wettbewerb, Transparenz und Chancengleichheit. Die Privatwirtschaft befürchtet, dass bei erleichterten Auftragsvergaben ohne vorherige Bekanntmachung und wettbewerbliches Verfahren vor allem Unternehmen profitieren, die den Vergabestellen bereits bekannt sind und sich bewährt haben.

Vor allem aber führen die unterschiedlichen Regelungen der Länder inzwischen zu einem unübersichtlichen Flickenteppich. „Die Landesregelungen waren immer schon etwas unterschiedlich. Jetzt sprengt es aber den Rahmen“, sagt der Fachanwalt für Vergaberecht Martin Schellenberg, Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek in Hamburg. „Ich meine nicht, dass alles und jedes im Vergaberecht in jedem Bundesland gleich geregelt werden muss“, sagt er. Doch mittlerweile gebe es für so viele Sektoren und Bereiche regional unterschiedliche Regelungen, sodass das Volumen an Regelungen im Vergaberecht sehr stark angewachsen ist. Das erscheint mir schädlich für die Akzeptanz des Vergaberechts.“

Man müsse sich fragen, wie es sich rechtfertigen lasse, dass Vergabestellen in Hamburg Aufträge bis 5000 Euro direkt vergeben könnten, während dies in Baden-Württemberg bis zu einem Auftragswert (netto) bis 100 000 Euro zulässig sei.

Vergaberechtsexperten werben schon seit Langem mehr Einheitlichkeit in den bundesweiten Flickenteppich zu bringen. Hoffnung weckte die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), die 2017 als Reaktion auf den Reformbedarf im deutschen Vergaberecht für öffentliche Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte entwickelt wurde.

Doch das zuständige Bundeswirtschaftsministerium zusammen mit den Ländern ließ damals die Chance verstreichen, die UVgO für alle verbindlich zu erklären. „Die UVgO ist lediglich eine Empfehlung, die sich die Länder im Jahr 2017 gemeinsam gegeben haben“, sagt Schellenberg. Es mache aber nur Sinn, wenn sich dann auch alle Bundesländer an die Vorgaben halten würden. Das gemeinsame Gremium von Bund und Ländern, das die UVgO aufsetze und aktualisiere, sei der richtige Ort, um Änderungen wie eine Erhöhung der Wertgrenzen herbeizuführen. Doch dies sei nicht geschehen. Nach Meinung Schellenbergs hätten die Flächenländer daher unter dem großen Druck des Bürokratieabbaus entschieden, nicht darauf zu warten, bis man sich in diesem Gremium auf eine einheitliche Schwelle verständigt hat.

Dabei könnte die Lage bald noch unübersichtlicher werden. So plant Nordrhein-Westfalen eine grundlegende Reform des kommunalen Vergaberechts. Der Kern des Gesetzentwurfs, den das Landeskabinett am 11. Februar 2025 beschlossen hat, ist die Abschaffung aller landesrechtlichen Wertgrenzen für kommunale Vergabeverfahren.

Nordrhein-Westfalen will Wertgrenzen abschaffen

Das bedeutet, dass Kommunen künftig nur noch ab Erreichen der europäischen Schwellenwerte verpflichtet wären, eine förmliche Ausschreibung durchzuführen. Anstelle detaillierter Vorgaben wie der bisherigen Anwendungspflicht von UVgO und und der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, VOB/A im Unterschwellenbereich soll ein neuer Paragraf 75a in die Gemeindeordnung des Landes NRW aufgenommen werden.

Dieser Paragraf verpflichtet die Kommunen nur dazu, allgemeine Grundsätze wie Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Sparsamkeit, Gleichbehandlung und Transparenz einzuhalten – ohne konkrete Vorgaben zum Ablauf der Vergabeverfahren zu machen. Kommunen können darüber hinaus eigene Vergaberegelungen per Satzung beschließen.

Diese Pläne will NRW schon ab dem 1. Januar 2026 in die Praxis umsetzen. Damit wäre die Anwendbarkeit der Unterschwellenvergabeordnung für die Kommunen aufgehoben. Folglich müsste jede Kommune selbst nach dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz entscheiden, ab welcher Schwelle man den eigenen Mitarbeitern zutraut, ein Vergabeverfahren durchzuführen und Aufträge zu vergeben. Man kann gespannt sein, ob diese Idee Schule macht.