Themen des Artikels

Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen

Auch im Digitaltheater bleibt der Mensch im Mittelpunkt

Kevin Barz

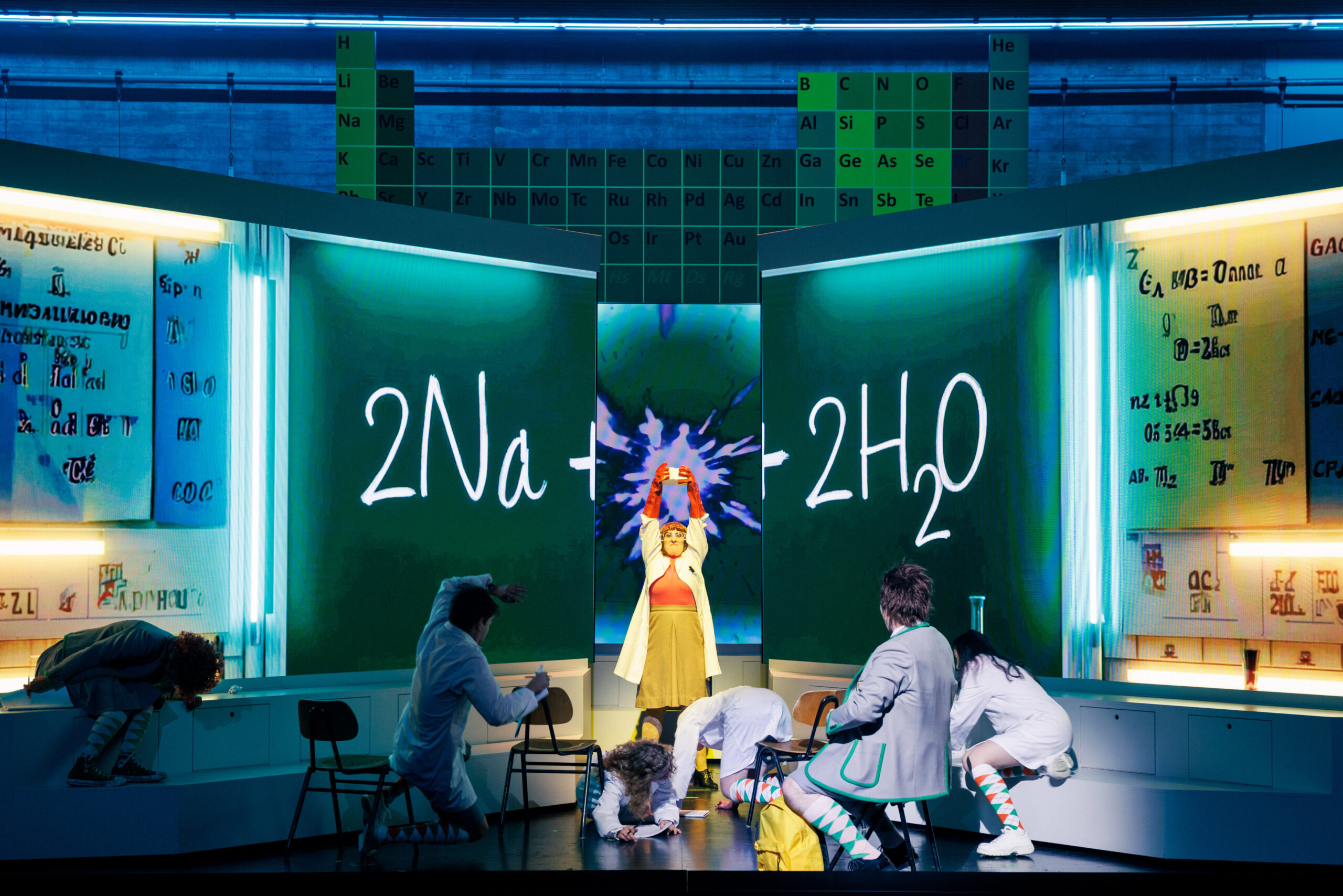

© Badisches Staatstheater / Arno Kohlem)Karlsruhe. „Digitaltheater bedeutet bei uns, wir wollen immer den Live-Moment behalten, wir spielen unsere Stücke auf der Bühne mit Publikum“, sagt Kevin Barz, Leiter des Digitaltheaters im Badischen Staatstheater Karlsruhe. „Aber wir integrieren die Thematik und Fragestellungen aus dem Bereich der Digitalität. Das heißt, wir machen eine eigene Stückentwicklung, die auf digitalen Fragestellungen beruht. Wir versuchen, digitale Welt auf einer Bühne Ding werden zu lassen.“

Barz ist im Sommer vergangenen Jahres mit dem neuen Intendanten des Badischen Staatstheaters, Christian Firmbach, wie andere Theaterschaffende auch von Oldenburg nach Karlsruhe gewechselt.

Digitaltheater begann mit Corona – und entwickelte sich weiter

In Oldenburg begann die Sache mit dem Digitaltheater während Corona mit dem Projekt Technical Ballroom. „Alle haben in dieser Zeit angefangen, ihre Produktionen zu streamen. Aber wir haben auch gemerkt, Theater ist und bleibt ein Live-Medium, das von der Koexistenz von ZuschauerInnen und PerformerInnen lebt. Das Politische am Theater ist ja der direkte Austausch“, sagt Barz.

Das Besondere beim Technical Ballroom: Es war das erste Digitaltheater mit einem festen Raum. „Gleichzeitig haben wir aber auch begriffen, dass die Digitalität seit der industriellen Revolution die größte Veränderung ist, die auf uns zurollt. Das Theater als Reflexionsmedium muss drauf reagieren.“

Also thematisierten die Theatermacher Digitalität auch nach Corona – und brachten das nach Karlsruhe mit. „Wir sind da relativ auf einer Pole-Position“, so Barz. Immerhin gibt es in Dortmund seit 2019 eine Akademie für Theater und Digitalität, die auch das „Theaternetzwerk.digital“ ins Leben gerufen hat, und seit 2024 das Digithalia-Festival in Graz.

In Karlsruhe war die Lust groß, Neues zu wagen

Als fünfte Sparte etabliert und geleitet wurde das Digitaltheater indes 2020 am Staatstheater Augsburg von Tina Lorenz, die 2024 ans Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) wechselte. Überhaupt scheint die Fächerstadt als Unesco City of Media Arts mit dem ZKM und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wie gemacht für Digitaltheater. „Ich kann mir kein besseres Pflaster für Digitaltheater als Karlsruhe vorstellen“, sagt Barz. „Alle hier im Haus hatten Lust darauf, etwas Neues zu wagen.“

Neben Barz gehören zum Digitaltheater die Dramaturgin Anna-Teresa Schmidt und der künstlerisch-technische Mitarbeiter Frieder Gätjen. Sie begreifen sich als digitales Kompetenzzentrum, das autonom handelt, aber mit den anderen Sparten kooperiert. Die deutsche Erstaufführung „Itch“ etwa wurde gemeinsam mit der Oper entwickelt, 2026 steht „1984“ von George Orwell in Kooperation mit dem Schauspiel an. „Jedes unserer Projekte ist irgendwie vernetzt“, so Barz. „Und Netzwerke sind auch immanent in der Digitalität enthalten. Es geht darum, dass das digitale Wissen in das Haus schwappt, aber auch außerhalb, in die Stadt.“

Arbeiten mit den Konflikten der Welt heißt auch Hochbeete anlegen

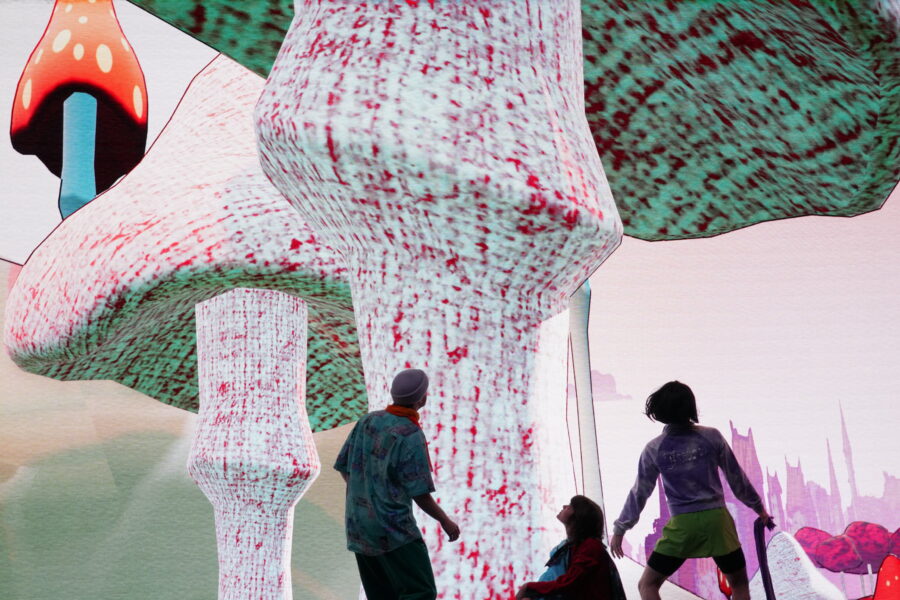

Um die digitale Welt „Ding werden zu lassen“, wie Barz es ausdrückt, hat das Team verschiedene Techniken. So gibt es beispielsweise eine LED-Video-Wall, die aus zahlreichen Fernsehbildschirmen unterschiedlich zusammensetzbar ist. Gekoppelt ist das Ganze mit einem Netzwerk an hauseigenen Rechnern und KI-Servern. Mittelpunkt aber bleibe stets der Mensch. So auch bei „Paradise Found“, gefördert durch die Bundeskulturstiftung. Für das Projekt wurden Karlsruher und Karlsruherinnen zu der Frage nach ihrem Paradies interviewt. Kombiniert mit dafür entstandenen Kompositionen sind kleine Opernepisoden an zwölf Mixed-Reality-Stationen im Stadtraum zu erleben.

„Wir wollen keinen Eskapismus, nicht die VR-Brille aufsetzen und in eine digitale Welt flüchten“, so Barz. „Wir wollen mit der realen Welt in Kontakt treten, die Konflikte in der Welt sehen und damit arbeiten.“ Was das heißt, lässt sich rund um die Station der Ouvertüre von „Paradise Found“, die auf der Betonfläche vor der Oper steht, erahnen. „Wir fanden, das kann so nicht bleiben und haben erstmal 18 Hochbeete angelegt, mit Insekten-Hotels, Stauden“, so Barz. „Gerade war ich jäten, ein kleines Paradies – auch das ist unsere Aufgabe.“