Themen des Artikels

Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen

Martin Lenz: „Die bessere Alternative ist, die Wohnung zu erhalten“

Staatsanzeiger: Herr Lenz, das Thema Wohnungslosigkeit ist in vielen Städten und Gemeinden keine Aufgabe, mit der man sich im Rathaus gern beschäftigt. Wie kam es dazu, dass Sie völlig neue Lösungen erarbeitet haben?

Martin Lenz: Wir dachten vor 25 Jahren auch nicht daran, dass wir mal Vorreiter in Deutschland werden. Unser Konzept wurde aus der Krise geboren, aus der Not heraus. Karlsruhe hatte damals seit Jahrzehnten durchschnittlich lediglich etwa 200 Wohnungslose. Um die Jahrtausendwende verdreifachte sich diese Zahl plötzlich. Ich war damals Sozialplaner und mein Chef wollte, dass ich in die Wohnungslosenhilfe gehe und schaue, ob mir etwas einfällt, um die Zahl der Obdachlosen wieder einzudämmen. Ich hatte keine Ahnung von Wohnungspolitik. Aber vielleicht war es mein frischer und unvoreingenommener Blick, mit dem ich an die Analyse herangegangen bin.

Was haben sie damals festgestellt?

Ganz simpel: Es braucht Wohnungen, um Wohnungslosigkeit zu beenden. Die Hilfesysteme und Unterbringungshäuser lösen das Problem nachhaltig nicht wirklich. Eine vorübergehende Unterbringung ist in der Regel sogar eine Verschlechterung der Situation der Betroffenen. Der Erhalt der Wohnung, also gar nicht erst zu räumen, ist sozial betrachtet die beste Opti on. Und für die Kommunen wirtschaftlich ist sie das übrigens auch.

Wirtschaftlich auch? Das müssen Sie erklären.

Wenn Sie die Pro-Kopf-Kosten in einem betreuten Unterbringungshaus anschauen, stellen Sie fest, dass Sie von den Kosten eines Pflegeheims nicht weit entfernt sind. Oder anders gerechnet: Ein öffentlich untergebrachter Wohnungsloser kostet rund drei Mal so viel, als wenn er eine eigene Wohnung hätte.

Das klingt gut und einfach. Warum wird es dann nicht landauf, landab einfach so umgesetzt?

Wohnungsnot haben wir auch. Aber i ch habe damals festgestellt, dass der private Wohnungsmarkt in Karlsruhe etwa 80 Prozent ausmacht und nur 20 Prozent die Wohnungsbaugesellschaften. Meine Idee war, Wohnungen lieber auf dem privaten Markt zu akquirieren, als bei unserer städtischen Gesellschaft noch Kontingente für die Notunterbringung reinzudrücken.

Wie haben Sie das angestellt?

Wir sind als Sozialdezernat auf den V erein „Haus & Grund“ zugegangen. Wer das Vorurteil pflegt, Vermieter seien Miethaie, die nur die höchstmögliche Rendite interessiert: So ist es nicht! Selbst der damalige KSC-Präsident Roland Schmider hat bei der Mund-zu-Mund-Propaganda mitgeholfen, das Programm auf den Weg zu bringen. Aber das Herzstück unserer Wohnungslosenhilfe ist immer noch die Prävention, also Wohnungen gar nicht erst räumen zu müssen.

Wie können Sie das als Stadtverwaltung verhindern?

Ganz einfach: Man muss Räumungsklagen und damit Wohnungslosigkeit verhindern, ganz gleich, was es kostet. Die bessere Alternative ist, die Wohnung zu erhalten, selbst wenn es auch einmal 10 000 Euro an Mietrückstand sind. Die zahlen wir, auch wenn man das aus pädagogischen Gründen nur einmal machen kann. Dafür gibt bei uns Sicherungssysteme, damit das funktioniert. Das leisten unsere Mitarbeiter der Fachstelle Wohnungssicherung. Ein Rundum-Sorglos-Paket für unsere Vermieter.

Wie überzeugen Sie den Vermieter, die Räumung nicht durchzusetzen?

Wie gesagt, durch die Übernahme des Mietrückstandes und zweitens durch die zukünftige Sicherung der Mietzahlung in Zusammenarbeit zwischen Sozialamt und dem Betroffenen.

Das hat schon vor 25 Jahren funktioniert?

Hat es. Durch Prävention und Wohnraumakquise auf dem privaten Markt haben wir inzwischen 1400 Wohnungen für rund 3500 Menschen zu erschwinglichen Mieten gewonnen.

Warum machen die privaten Vermieter in Karlsruhe in der großen Anzahl mit?

Wir zahlen den Vermietern einen Zuschuss, um die Wohnung für zehn Jahre belegen zu können, und übernehmen in diesem Zeitraum eine Mietausfall-Garantie, wenn keiner drin wohnt. Jetzt kommt das Entscheidende: Nach einem Jahr bekommt der einstmals Wohnungslose wieder einen eigenen Mietvertrag.

Wie viele Wohnungslosenunterkünfte haben oder brauchen Sie noch?

Wir haben 2003 alle Wohnungslosenhäuser in der Stadt Karlsruhe aufgelöst und privatisiert, bis auf eins. Deshalb sag’ ich immer, dass wir das größte Public-Private-Partnership-Projekt in Deutschland sind. Wir hatten das natürlich durchgerechnet und festgestellt: Wir bezahlen lieber Miete und sind trotzdem auf Dauer günstiger, aber auch die Qualität der Wohnraumversorgung ist auf privater Basis viel besser. Wir bringen natürlich keinen alkohol- oder psychisch kranken Menschen da unter. Diese Personenkreise brauchen Betreuung und Begleitung, da hilft die Wohnung allein nicht. Für diese Menschen gibt es Spezialeinrichtungen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt oder der Kirchen. Wenn sie so wollen, sortieren wir die Zielgruppen unter den Wohnungslosen.

Wer hat sich dieses Konzept denn schon genauer angeschaut?

Nordrhein-Westfalen hat sich von uns beraten lassen und ein Landesprogramm nach diesem Konzept aufgelegt, sehr erfolgreich. Mich hätte es gefreut, wenn es das in Baden-Württemberg und den anderen 14 Bundesländern auch gäbe. Was wäre das für ein Potenzial! NRW gibt nach Karlsruher Vorbild einen Zuschuss pro Jahr von 50 000 Euro für einen Mitarbeiter, der Wohnraum akquiriert. So werden inzwischen 3000 Wohnungen pro Jahr gewonnen. Aber auch wir in Karlsruhe haben wieder alle Hände voll zu tun, weil die Wohnungsnot uns immer stärker belastet.

Sie sind in Karlsruhe aber schon wieder einen Schritt weiter…

Ja, wir haben etwas Neues versucht. Wir haben jetzt schon zum zweiten Mal ein größeres Gebäude mit einem Sozialinvestor umgebaut. Das sind 100 Wohnungen auf einen Schlag mit einer erschwinglichen Miete von 9,50 Euro warm pro Quadratmeter, und 80 Prozent davon sind barrierefrei. Derselbe Investor hat jetzt ein lange leer stehendes Altenheim aufgekauft, aufgestockt und mitten in der Stadt erweitert. Das sind 130 Wohnungen. Das ist fast so viel, wie in Karlsruhe im vergangenen Jahr neu gebaut wurde. Mit Neubau kann man hier keine sozialen Probleme lösen. Die Stadt braucht 1000 Wohnungen pro Jahr bis 2035, um die Wohnungsnot zu bekämpfen. Deshalb die Idee, Bestandsimmobilien umzubauen.

Was müsste sich aus Ihrer Perspektive ändern, damit sich der Umgang mit der Wohnungslosigkeit ändert?

Es braucht weiterhin Wohnungslosen-Programme aus sozialer Sicht, aber dringend eine Verknüpfung mit klassischen Wohnungsbauprogrammen. Leider arbeiten die Ministerien auf Länderebene nicht so zusammen, wie das nötig wäre. Ich bin in der Facharbeitsgruppe des Bundesbauministeriums zur Umsetzung des nationalen Aktionsplans „Keine Wohnungslose 2030“. Da sitzt sogar Vonovia mit drin. Das ist die Chance: Auf andere zugehen!

Das Gespräch führte Katy Cuko

Zur Person

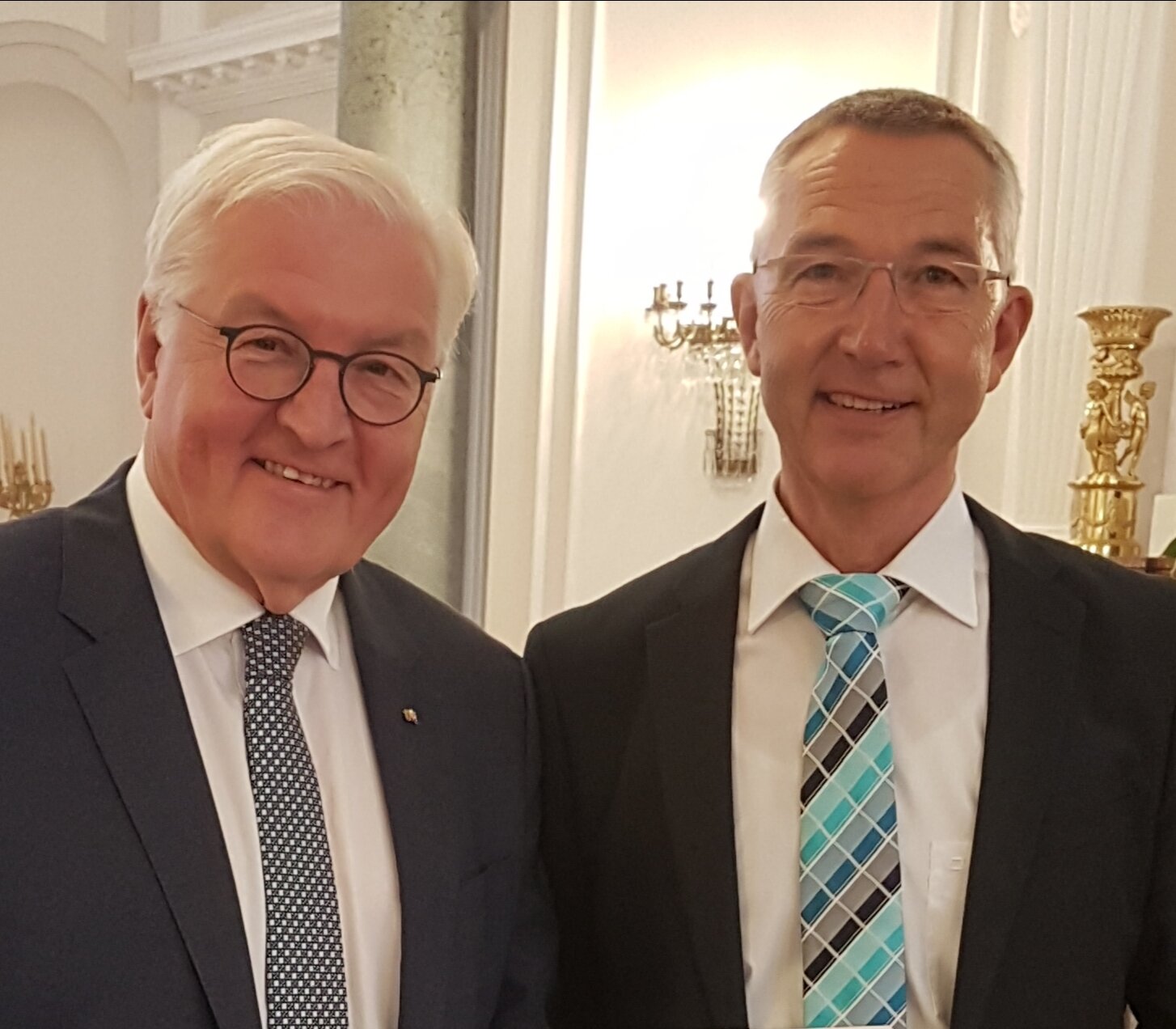

Martin Lenz (Jahrgang 1962) begann 1992 in der Sozial- und Jugendbehörde der Stadt Karlsruhe zu arbeiten und war Sozialplaner, als er 1993 den ersten Armutsbericht für Karlsruhe geschrieben hat. Ein Ergebnis war, die Wohnungspolitik von der Straße aus zu denken. So wurde es damals mit dem Gesamtkonzept „Wohnungslosenhilfe ’97“ in der Stadtpolitik verankert. Alle zwei Jahre gibt es seither in Karlsruhe den Wohnungslosenbericht. 2009 wurde der Sozialdemokrat Sozialdezernent in Karlsruhe und 2017 wiedergewählt. Im September geht er in Pension. 2022 war Martin Lenz auf Einladung des Bundespräsidenten Walter Steinmeier in Berlin bei einem Fachgespräch zum Thema Wohnungslosigkeit.

Wie sich auf einige Mieter in Karlsruhe die Grundsteuer auswirkt